吕国英:“书象”简论(下)

书美“通象”

——“书象”简论(下)

吕国英

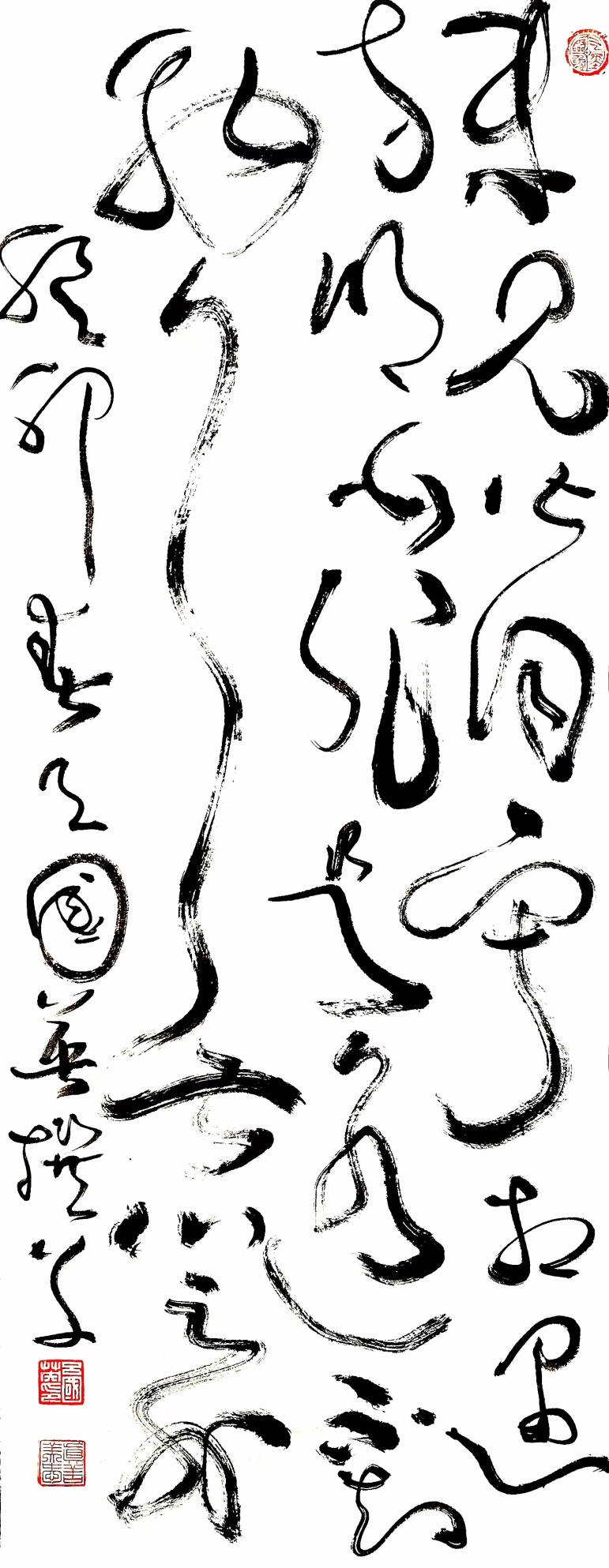

吕国英诗书作品

编者按语——

上期,我们推出吕国英老师原创书论《“书象”简论》之上篇《“书象”由“象”》。今天刊发该论下篇——《书美“通象”》。“上篇”重在办理 “(书象)是什么,为什么?”;“下篇”首要聚焦“(书象)怎么样,如作甚?”。作为“下篇”文章,此论焦点立论:“书象”之美在“通象”。兹“通象”意涵浮现六个层面,“通文墨”是根基条件,“融文化”是期间精力,“逸情势”是肯定要求,“和节律”是交响生命,“入超验”是走向“纯粹”,“致灵象”是泛起至美。这几个层面彼此相关、相互浸染,且相辅相成、相得益彰。

为什么誊写文本越来越少自我“立言”?为什么誊写情势越来越热衷于计划、建造?为什么誊写示意很难进入“自由”示意?为什么誊写“纯艺术”始终难以进入纯粹地步?为什么誊写流变很难实现美的逾越?

检视誊写史,尤其是进入现今世以来,誊写从效法经典“法象”,到“五体”诸长“融象”,从“融象”到自我“乱象”,是誊写作为文化征象的迷失,照旧期间性演进的肯定价钱?抑或誊写流变中的肯定阵痛?当下书象创作又怎样应对这些挑衅?

当下誊写实践勾当如日中天,誊写群体不绝拓展、局限愈发壮大。探研“书象”美学,认知“书象”纪律,实践“书象”纪律,是肯定路径,也是重要课题。

吕国英诗书作品

通文墨,

以“自言”缔造文本

说“通文墨”,先解“通”意。

“通”妙然于“达”,在艺术创作语境下,更有奇特、灵玄之妙,常有“通觉”“通感”“通联”“联感”“联觉”神奇征象之说,令艺术家如获“天主之手”,而悠然进入奇异审美之境,异然建构奇异作品。很是典范的典型或数康定斯基。作为抽象艺术的鼻祖式人物,康氏所特有的闻声色彩、望见声音的“通觉”手段,令其艺术在“色彩的音乐”与“音乐的色彩”之间跳舞与徜徉。开创建体主义的毕加索,其非同通俗的立体透视、视觉重置与组合手段,不只令其(立体)艺术创作变得自由自在、游刃有余,尤其令实际示意主义站在一个非凡的角度与出格的高度,背后也是视听等“联觉”之魅力使然。

云云,“通”是“通觉”,是两种或两种以上感受手段的联通与合成。艺术创作中的“通觉”,令作品泛起更美、更奇异。在这个意义上,再说誊写情势中的“文墨”之“通”,就是誊写者既须“文通”,又须“(笔)墨通”,而“文”是诗文、辞章,是文学,“(笔)墨”是笔踪墨迹,是文学的文字形态与审美造境。照旧在这个意义上,誊写艺术是两种艺术情势的同一,也是两种艺术说话的集成,是文学的,也是文字的;是文字的,也是文学的,两者彼此依存,缺一不行;相辅相成,相得益彰。誊写艺术家不行无文“感”,又不行无(笔)墨“觉”,并将两种审美手段转化为艺术说话,同一于“文墨”一体,泛起于誊写作品存在。

检视中国传统艺术,誊写情势无疑是“通文墨”的极致泛起,古代书家无一不具通文联墨之才,从李斯、王羲之、张旭、怀素、颜真卿到苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,从沈周、文徵明、徐渭、董其昌到傅山、王铎、郑燮、何绍基、赵之谦,就是到了近当代的齐白石,虽为农夫木工身世、胸中少墨,情愿写几句顺口溜、打油诗、懂得话,也拒绝誊录他人词句、诗章于誊写、绘事。缘何云云?古代文人之义务继续之抉择。文人是一种继续,经常表达为综合涵养与小我私人修为,好比琴棋字画、诗酒花茶;好比济世情怀,英气潇洒;还好比远见高见、恪守抱负。林语堂以为,文人是“所言是真知灼见的话,所见是头角峥嵘之理,所写是美妙感人的文,独往独来,存真保诚,有气骨,有识见,有操守。”张修林在《谈文人》中有言:“文人是指人文方面的、有着缔造性的、富含头脑的文章写作者。严重地从事哲学、文学、艺术以及一些具有人文情怀的社会科学的人,就是文人,可能说,文人是追求独立人品与独立代价,更多地描写、研究社会和人道的人。”中国传统文化中,有追求人生代价“三不朽”之命题,即“立德、建功、立言。”个中“立言”就是著文章、立灼见。显然,文人不立言岂配称文人?文人若立言又何有誊录他人辞章之理?而反观当下誊写之文本,鲜有自我“立言”者,乃至不少大型誊写展览,文本内容均为昔人词翰,了无期间文章之气味,兹又缘何?文人撤离誊写,或誊写者少文人也!

吕国英诗书作品

当下书者几近无“立言”,文本内容均缮写,此临时岂论文字说话表达怎样,表象上看,是文墨不通或文墨盘据题目,本质上说,是书者文化的缺失或缺失文化。从誊写汗青演进观,近当代以来尤其是进入20世纪以来,陪伴多次重大社会文化厘革,誊写文化历经亘古未有的攻击与挑衅,作为誊写器材的毛笔被更利便适用的硬笔所代替,誊写之文化泥土渐行渐失;从誊写群体演变看,20世纪下半叶以来,跟着社会分工的不绝细化,文人因毛笔的不再适用而撤离誊写,而并非文人的大量誊写喜爱者进入誊写群体,本就不思文人继续,何况在急功近利、私欲膨胀的代价观下,乃至以为誊写就是个“技术活”“用饭的行当”,与文化没有相关。这样,就呈现了大量“专业化”誊写者,实质上是“专业”誊录者,既无常识产权之虞,更无说话笔墨之畏,(只要有利可图,)想抄谁抄谁,愿抄啥抄啥,又“让”抄谁抄谁,“让”抄啥抄啥。这不能不说是书者的蒙昧,也是书者的忧伤,更是誊写艺术的悲伤。

海德格尔有“耗损”与“保有”说,爱因斯坦有“跛子”与“瞎子”论。前者是说石匠与雕塑家,以为:“石匠耗损了石料,雕塑家保有了石料。”后者是谈科学与宗教,以为:“没有宗教的科学是跛子,没有科学的宗教是瞎子。”显然,书之而一味誊录者,是在耗损笔墨,既是誊写艺术的跛子,又是誊写艺术的瞎子,(就美满整体论)由于无自我文本就“少了”文学,而誊录文本就掩蔽了性灵(缔造美的笔墨)的澄明。很难想象,若不是“文心”与“意境”的美满同一,誊写史上怎么会有《兰亭序》《祭侄稿》《寒食帖》的降生?