白敬亭那一晚就这么塌了,得知真相后:内娱其实挺可怕的!

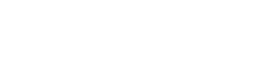

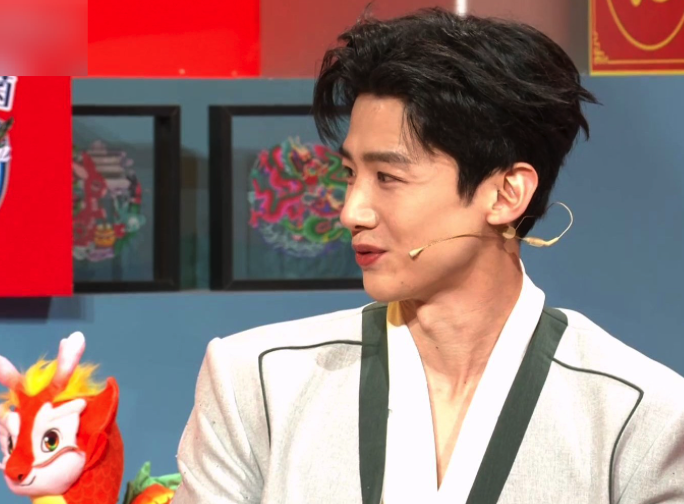

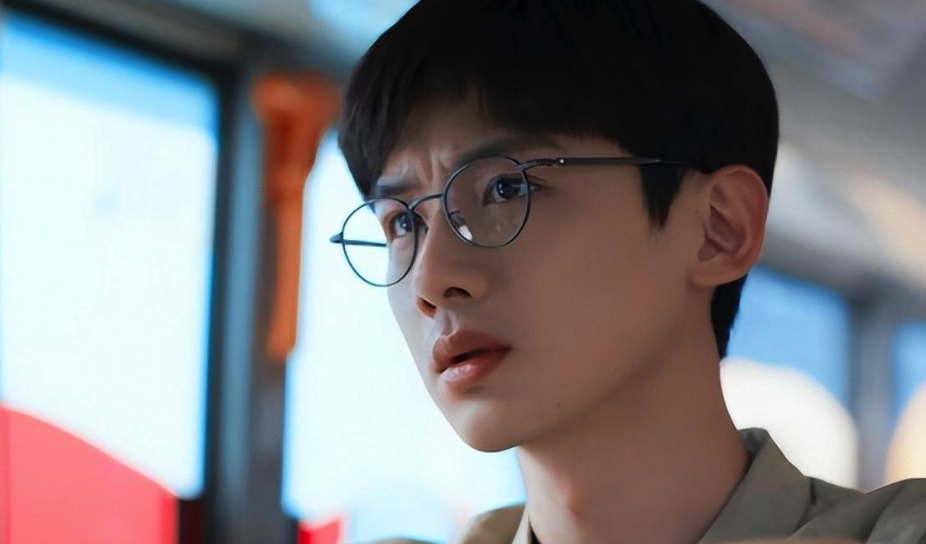

2023年的春晚上,白敬亭与魏大勋、魏晨合作演唱了歌曲《上春山》。这首歌的舞台设计是“上山”的概念,设计了一个山形阶梯,原计划是让三人轮流登上“山顶”位置唱歌。

但是实际表演中,观众发现白敬亭的着装和站位都与另两人不太协调。白敬亭身穿黑色衣服,而另两个人都是白色。更引人质疑的是,白敬亭唱完自己的部分后就停留在“山顶”,而没按计划让出位置。是魏大勋“请”他下山后,魏晨才上去唱歌。

这一系列迹象让观众怀疑白敬亭是故意要“占山为王”,抢着站在中间C位。于是“春山学”这个词迅速流传开来。不仅如此,还有传闻指白敬亭私自更换了衣服,导致他与其他人不统一,连累幕后工作人员被处分。

随后,央视春晚的采访视频被扒出来分析,主持人的提问似乎在影射白敬亭的问题。春晚放出的官方剪辑版也刻意调整了镜头,避开了白敬亭的特写。这进一步加剧了对白敬亭的质疑。

另一方面,也有知情人披露彩排视频,指白敬亭的站位并没有问题。但舆论的风向已经形成,对白敬亭的批评一浪高过一浪。甚至连同行和业内人士也对白敬亭进行了批评和吐槽。

在种种猜测纷飞之时,央视发布声明称台上表演都是按计划进行的,但无法平息舆论风波。至今,白敬亭和相关部门都没有正面回应事件,一场春晚的小插曲演变成了轰动性的网络热点。这场突如其来的“春山学”,让白敬亭在舆论场上遭遇了前所未有的打击。

短短几天内,大量谣言在网络疯传,最终演变为对一个艺人的集体批判和攻击。背后反映的,是网络暴力和不理性的集体心理,我们所有人都应该警惕和反思。

这波针对白敬亭的网暴,最直接的是情绪的裹挟作用。“春山学”一词刚出现,支配舆论场的就是对白敬亭的嘲讽和愤怒情绪。大家先接受了别人的情绪,再去看这个事件,已经丧失了理性分析的能力。明星只要稍有争议,群情激奋就会轻而易举被点燃,蔓延开来。

第二,过度解读和联想也是这次事件的重灾区。从一件衣服和一个动作出发,人们开始无限放大去猜测白敬亭的动机,企图从他的过往言行中找证据。但基本都是主观臆测,并无确凿依据。一种“罪疑论”凌驾了对个人的保护,明星一旦出现瑕疵就面临审判。

第三,在这场似是而非的批判中,大众追求的似乎并不是真相,而是通过批判来获得快感。只要能输出个人情绪,获得正义感,真实情况变得无关紧要。集体攻击一个人也成为许多人宣泄的工具。

这次白敬亭事件,反映的大众心理其实比较可怕。我们无法回避网络时代的集体行为,但起码要保留理性和审慎的态度。不能让情绪轻易被带跑方向,要深入去分析探究事实的本质,而不是变成批判和攻击他人的工具。

无论白敬亭本人有无责任,这次舆论风波都让人反思。我们不能在没有确证的情况下,对一个人的品格和道德进行定性。因为过于主观和极端的批判,才是真正的暴力和不理性。

其实我们需要理性分析,白敬亭有这个实力和胆量在春晚这样的国家级平台“作妖”吗?他也不是小丑之类的职业,会随心所欲改变自己的表演。明星和工作人员都有各自的分内职责,不是所有问题都是艺人一个人的锅。但偏偏网络暴力和谣言使然,白敬亭成了替罪羊。

在真相未明时,我们就严苛攻击一个人,这其实是网络暴力和谣言的一个缩影。正确的处理方式应该是保持理性,不轻信没有依据的传言,等待更多信息出来再下结论。可惜很多人沉浸在八卦和“正义”的快感中,分不清虚假信息和事实真相。

无论白敬亭有没有问题,这次事件都对我们敲响了警钟。我们必须警惕网络暴力与谣言的叠加效应,以及人们先入为主的批判态度。不构成侵害他人的言论应该受到保护,但我们也要提高识别和处理不实信息的能力。只有这样,才能让网络回归理性,而不是被情绪裹挟。

(免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。